国会図書館と言えば、日本の出版物がいっぱい保管されているところ。しかもずっと保管される。読みたい人は読むこともできる。

出版物と言っても、すごく売れた本や雑誌だけでなく、同人誌も保管してくれるんですって。というか、不特定多数に頒布されたような出版物は納本する義務があると。同人誌も、そんなに部数が多くないとはいえ、不特定多数に頒布してるわけですよ。とくに私の本は同好の士に向けた内輪向けの冊子ではなく、多くの人が読んでくれたらいいな~と思って作成していますからね。条件には合っていますよね。

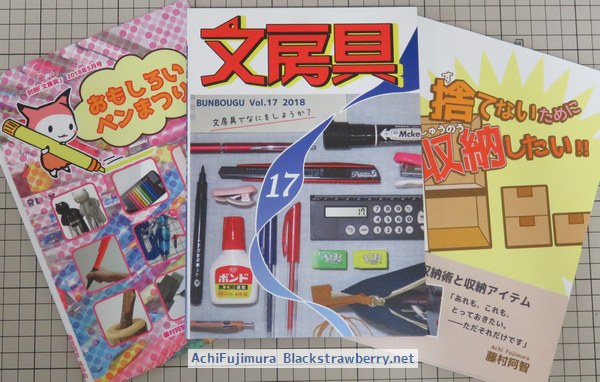

うちの同人誌一覧です。

https://www.blackstrawberry.net/book/index.html

もう在庫がないものや、そもそもコピー本だったりするものについては持っていきませんでした。在庫があるものを過去の分まで。なんだかんだで33冊も持ち込んでしまいました……1種2冊持っていくと関西にも置いてくれるそうで、せっかくなので2冊ずつ。1種はもう在庫が1冊だったのでそれだけを。17種類ということでしょうか。

これらを持っていくぞ~。近刊だけにするかもしれないと思って、写真のものはとりあえず2018年に発行したもの……

これらを持っていくぞ~。近刊だけにするかもしれないと思って、写真のものはとりあえず2018年に発行したもの……

国会議事堂前駅で降りて、国会図書館へ向かう。

この辺わりと空が広いんですよね。国会と、その関連施設が集まってるということですっきりしているし。あと警察の人が要所要所に立っている。

納本制度|国立国会図書館―National Diet Library

http://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/deposit.html

納本に当たってちゃんと下調べをしました。恥ずかしい思いをしたくない。同人誌を納本したお仲間もたくさんいらっしゃるようで、それらの記事もありがたく読みました。なので私も記します、「納本は利用者入り口ではなく、西口から入る」ということを。

で、皆さん「納本に来ました~」と、上記の西口の写真をUPされているのですが、私はこの写真で勘違いをしていまして。

「いくら通用口だからって、こんな小さな、茶室に入る感じのせまい入り口にしなくても……」と……

「洞窟みたいな入り口だ。わくわくするな。」って、思うじゃないですか……あの、写真に写ってる小さい穴みたいなのは、入り口じゃなくて門をしまっておくための穴?なんですよ!(こんな思い込みは私だけだろうか)この穴には入らず、その石垣に沿って奥へ入ってください! そして建物に入るのです!

入ると警備員の方が阿吽の像のように立っていらっしゃって、たぶん目が合うので

「納本に来ました」と言えば、受付するように促してくれるでしょう。

受付の方には「入口はこっちじゃないんですよ」と言われましたが、その時も警備員の方が「納本の方です!」と助け船を出してくれたので、安心できました。もしひとりだったら「え、えと……あの、、わかりました、、」って外にでて「わーん、納本チャレンジ失敗だよ~」と泣いて帰るところです……。

受け付けでは指示通りに台帳へ記入し、教えて貰ったルートで納本カウンターへ向かいます。

納本カウンターではベルを鳴らせばすっと係の方が出てきてくださいます。

「のうほんに来ました!」と告げて、本をだして、見てもらって、受領書に必要事項を書きこんで提出すれば終了です。

希望すれば納本時に「代償金」というお金が、冊子代金の半額支払われるそうなのですが、私も近年のものだけでもやってみようかなと思いましたが、ちょうどお昼時だったこともあり、その担当の方がお昼休みだと言われてしまって。お昼休みあけまで待つ!!!とも思ったけど、一応費用も税金から出てるわけだしなあ~と思いなおして全部寄贈することに。とりあえず国会図書館で永く保管してもらうというのが今回の目的でありますからね。

受け取っていただいたので、このあと何にも問題が無ければデータベースでも検索できるようになると思います。

一応納本の義務があるとはいえ、万人にやった方がいいと言えるかと言えば、そうでもないというか、作ってる本によってはそんなに長く残っても困るって場合もあるでしょう。だからまあやりたい人がやればいい(同人誌については)と思うのですが、私はちょっと「これは意識が変わるなあ」と思いました。

国会図書館がどれだけこのあとも続いていくのか、日本はどれぐらい続いていくのかわからないですが、とりあえず日本が終わったり、国会図書館をやめたりしない限りは私の書いた本が残るわけです。漫画とかもこれで残ります。私は出版社から本を出していないから、今までほとんど残るあてもなかったのだけど(一部出版社の発行物に記事を書いているので、これまででもゼロではなかった。でも自分で納本しようと思うまではそのことに思い至らなかった)。

文房具の同人誌なんかは、もしかしたら私しか記録していない文房具や、文房具を使った感想もあるかもしれない。そしたら、将来・ずっと未来の人が、〇年前の文房具ってやつを使ってた人の感想はどうだったのかな」って思った時、国会図書館で「おっ文房具の本があるぞ。こういうこまごました分類があって、ニッチな商品までいろいろあったんだな」って思うかもしれないじゃないですか。

私自身も、いまから300年前の道具とか、もっと昔の道具とか、どういう気持ちで使ってたか知りたいって思うことありますし。いまは当たり前のものが出てきたときの人々の反応とか、もうなくなってしまったものを使っていた人の話とか。

漫画ももしかしたら読まれるかもしれないし。誰も興味を持たなかったら、ずっとずっと眠るのかもしれない。それはそれでいいかな。

とにかく、今後なにか同人誌を作るときは、「これを国会図書館に納本して、ずっと残すんだ」と思ったら、描く内容も変わっていきそう。私と一緒に眠る、私の言葉や、愛した道具たち、物語。なんかワクワクします。

いつも読んでくださる読者さんのことを考えて書いていたけど、加えて未来に読むかもしれない誰かのことも考えてみたいと思います。

【関連記事】

国会図書館の食堂でごはんたべてきた – 藤村阿智の日記 ひぐらし BlackStrawberry_net

https://www.blackstrawberry.net/yoshida/?p=562

【参考にしたサイト】

納本制度|国立国会図書館―National Diet Library

http://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/deposit.html

国立国会図書館に同人誌を納めに行ったよ。 | 夕立ノート

https://mofday.info/national-diet-library-doujinshi/

国会図書館に、プリキュア同人誌を納本しました。 – プリキュアの数字ブログ

http://prehyou2015.hatenablog.com/entry/kokkaitoshokan

技術同人誌を国立国会図書館に納本しました at www.morihi-soc.net

https://www.morihi-soc.net/?p=1135