前回の日記のあとのはなしです。

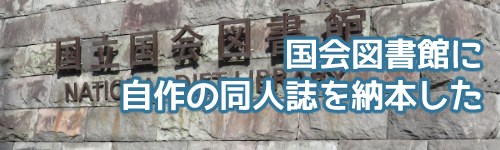

国会図書館に同人誌を納本してきてみた。 – 藤村阿智の日記 ひぐらし BlackStrawberry_net

https://www.blackstrawberry.net/yoshida/?p=556

せっかく国会図書館に初めてきたので、利用者登録カードを作ろう!と思ったわけです。でも、あんまり下調べしていなくて、読んでみたい本とか思いついてなかったわけですよ。いくらかデータベースを検索したりして、「こんな本あるんだ~」とは思ったんだけど、まだ全然しっかり見られていないので、次にお預けかなと。

でもこのあと予定もないし、利用者登録カードを作っておくのはいいだろう。と思って、作ってみました。

国会図書館はいいですね、よくわかんない状態で行ってもたぶん大丈夫だと思います。案内が丁寧なので指示通りに動けばよいのです。利用者カードの新規登録申請の紙を受け取って、記入して、身分証明書を添えて提出するだけでできちゃいます。少しだけ待ちます。10分ぐらいってことだけど、私の時はそんなに待たなかったかな。

カードを作ったので、読みたい本は思いついてないけど、売店と食堂へ行こう。と思い立つわたし。売店がとにかく好きです。あとおなかがすいていた。食堂があることは知っていたのですよ。ただ、入り方に不安があった。「どこにも書いてないけど、たぶん利用者カードが無いと入れないんじゃ……」

ざっとしらべた限りでは誰も言及してなかったので、ここに記します。

食堂・売店を利用したいだけでも、カードで入場した先にあるのでカードが必要である

新規登録は新館の方で受け付けてくださるのですが、食堂は本館です。そこまでは調べてあったので、新館の方のロッカーに荷物を預けるように案内いただいた時に

「本館の方に行きたいので、本館のロッカーに預けることも可能ですか?」

と聞いたところ、「もちろんです!ロッカーは複数ありますので、どちらに預けてくださっても構いません!」と優しい笑顔でご案内いただいたのですが、

あとで気づいたのですが……新館と本館つながってた……新館で預けても全然問題なかった、っていうかそっちの方が移動距離的には少なく済んだ。まあ本館の入り口から入るという経験もできたからいいってことにしよう。しかしはずかしい。本館原理主義だと思われたかもしれない。

国会図書館の中なので、カバンは持ち込めないです。でも売店や食堂行く人は財布を忘れずに、っていうかまあ貴重品だから手荷物として持ち込むか。透明ビニールが用意されているので、それに財布と電話ぐらいは一応入れて持ち込む感じですかね。カメラは持ち込めないので預けておいちゃった方がいいですね。

建物内は寒くないので、上着もロッカーに入れば入れてもいいかも。私はマフラーだけ邪魔なので預けましたが、上着も預ければよかったかもな。

で、エレベーターで6Fへ。売店と食堂があります。食堂は誰でも入れるけどほんとにスタッフ向けというか、職員用の食堂~!って感じでした。

食券を購入して、カウンターでわたして、出てきたら受け取って好きな席へ。最初にお盆を持っておいた方がいいです、私ひとり持つのを忘れて慌てて取りに行ってるすきに注文した料理が出てくるという、なんとも間の悪い感じになってしまった。

ラーメンを食べたのですが、残った汁は給湯室で捨ててくださいって書いてあって、給湯室がわかんなくて焦った。食堂を出て、売店も超えるぐらいまで食堂から離れたところにある小さな部屋の中にあるのです。

「給湯室……どこだ~」ときょろきょろしてたら、すれ違った人に「下膳棚は食堂の中にありましたよ!」と教えていただいたり(笑)

「いや、汁は給湯室で捨ててくださいって書いてあって……給湯室何処かな~と思いまして」

「そうなの?そりゃしらないや~」

というちょっと恥ずかしいやり取りを(笑)

(あとで得た情報によると、給湯室で捨てるのは売店で購入したカップ麺などの汁を捨てるときの話のようで、食堂のラーメンとかはそのまま下膳棚に下げても大丈夫なようです……)

ご飯食べた後は、一応ぐるっと1F(2Fだっけ?)の回廊をひとまわりして、雰囲気を堪能してから外に出ました。次はなにか資料を見てみたいと思います。

館内の写真撮影ができないため、文字だけの記事になりました!